栃木県日光市にある『足尾銅山』は、世界遺産登録を目指す近代産業の遺構です。今回はそんな『足尾銅山』の一部を観光した感想を皆様にお伝えしていきます!

『足尾銅山』はわたらせ渓谷鐵(てつ)道「通洞駅」から徒歩5分。沿線の中でも屈指の名所です。列車の旅を楽しみつつ足を運んでみるのもオススメですよ♪

ゲートを潜って、

チケットを買ったら入坑!

それではどうぞご覧ください^^

足尾銅山を観光してきました♪

足尾銅山の観光ができるエリアは、総延長1234キロメートルのうちの460メートル。ほんの一部ではありますが、ここには銅山の歴史がぎっしりと詰まっています。

【坑道内へ・・・】

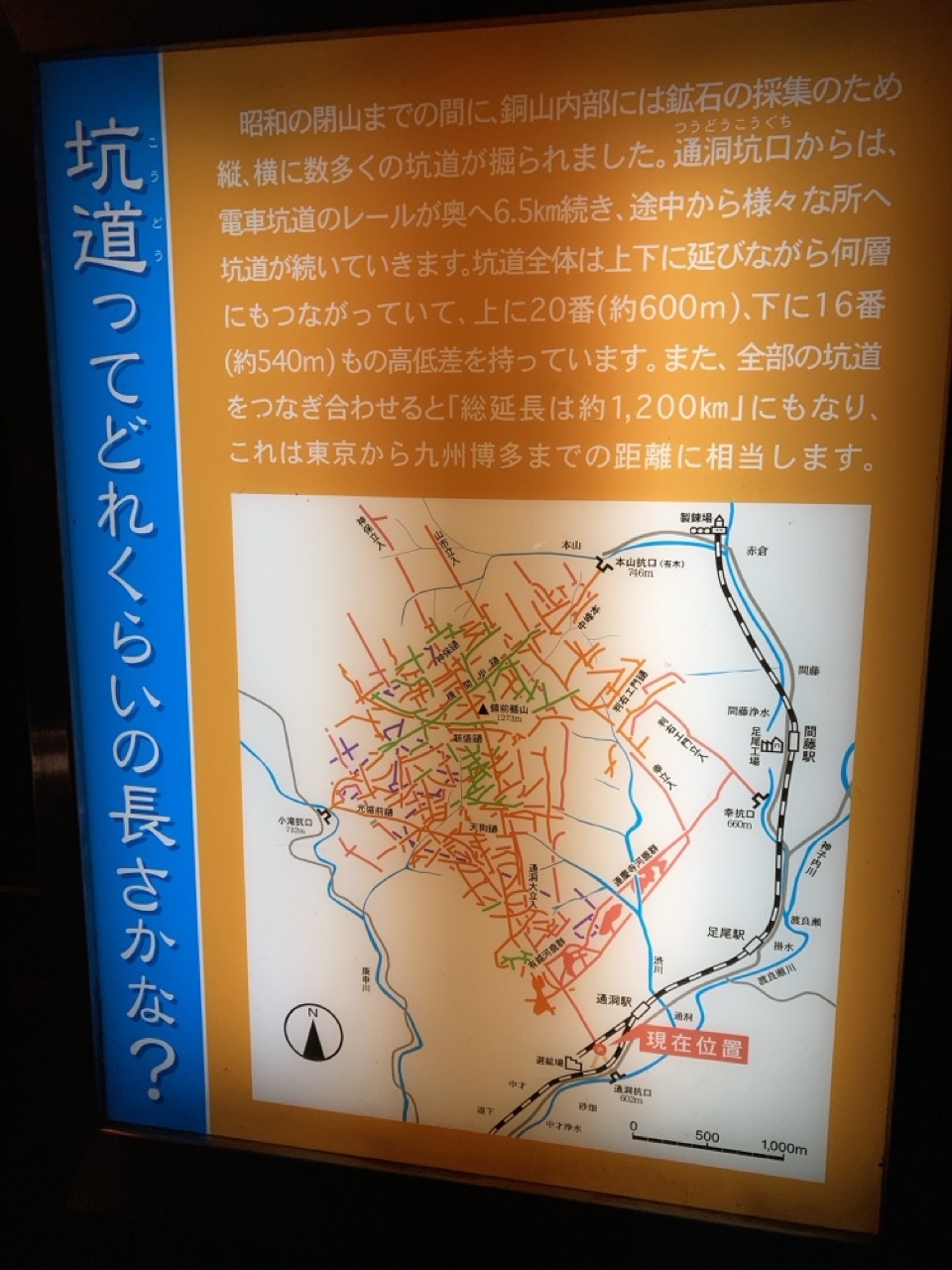

《総延長は1234キロメートル!》

坑道へはトロッコに乗って入り、その後徒歩で移動します(トロッコの詳細は後ほど)

トロッコを降りると、柵の向こうに終わりの見えない道がスッと伸びています。

この先に続くのが、総延長1200メートルを超える坑道。なんとその距離は東京―博多間に匹敵するというのです。足尾の山は確かに広大ですが、一体どうやって!?と思うほど途方もない長さ・・・。

坑道内には水の滴る音が微かに響いています。ひんやりとした空気や暗闇と相まって、とても気持ちがいいです。

しかしこの先に進むと、坑道を取り巻く環境の厳しさや、坑夫たちの弛まぬ努力の成果を知ることになります。

《坑夫さんたちにご注目!》

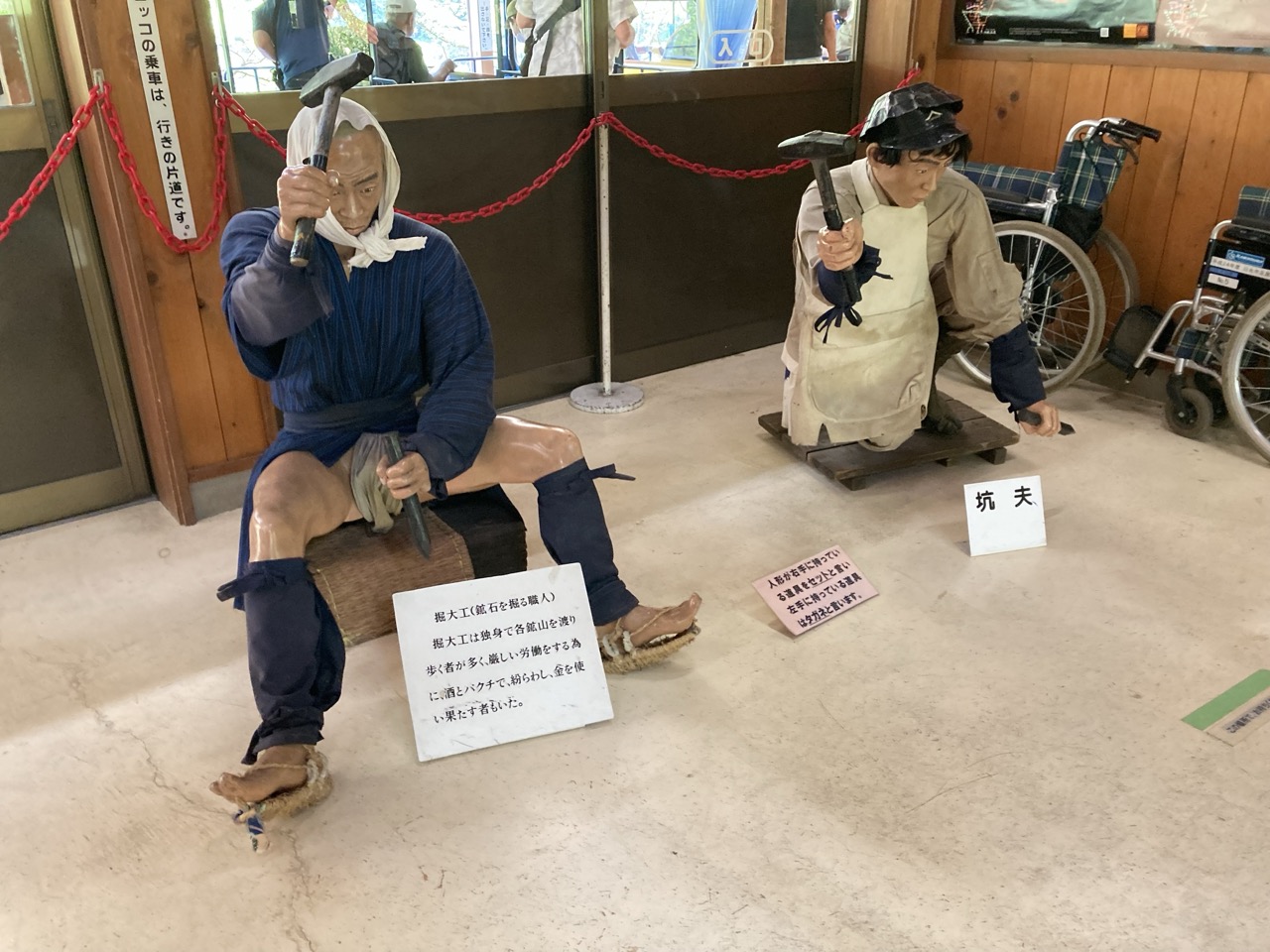

坑内には坑夫たちを模った人形が配置されており、ボタンを押すと作業音や会話を聞くことができます。臨場感があるものから、ふふっと笑わせてくれるものまで様々です。

- 江戸時代

慶長15年(1610)、2人の農民の発見がきっかけで始まった足尾銅山は、1973年の閉山まで掘り続けられました。

江戸時代はもちろん現代のような電気がありません。したがって発掘した銅を荷車に乗せて押す人夫や、

発掘に必要な物資を背負って運ぶ負夫、

水を汲み出す水替人夫、

手掘り坑夫・・・などあらゆる役割があり、どれも手作業で行われていました。

こんなに軽装で、みんな腰を曲げて・・・手のひらもタコでいっぱいだったんでしょうね。命を削って働いていたことがひしひしと伝わってきます。

- 明治・大正

幕府直轄だった銅山が民営化した頃、技術の近代化により足尾銅山の銅は国内生産の4割を占めるほどに。大正期に入るとさらに機械化が進み、「足尾式鑿(さく)岩機」が考案され作業効率がグッとアップしました。

明治維新は時代の転換期ですが、銅山からもその様子が見てとれますね!違いが一目瞭然です。しかし一方で公害問題が深刻化してきたのもこの頃・・・。

- 昭和

さらにテクノロジーが進み、新型の鑿岩機を採用。細い穴を開け、そこにダイナマイトで発破をかけ岩盤を粉砕するというダイナミックな手法も使用されるようになりました。

(写真左)穴を開ける進鑿夫

(右)発破のサイレン。爆音、爆風まで再現されています!

休憩中の坑夫さんたち。お弁当を食べながらリラックスしている様子ですが、ボタンを押して聞こえてくる会話は銅山の終わりを想起させるようなもので、ちょっぴり切なくなりました。

《岩肌や結晶も見逃すべからず!》

銅の宝庫だった足尾銅山、その岩肌にもぜひ注目してみてください。

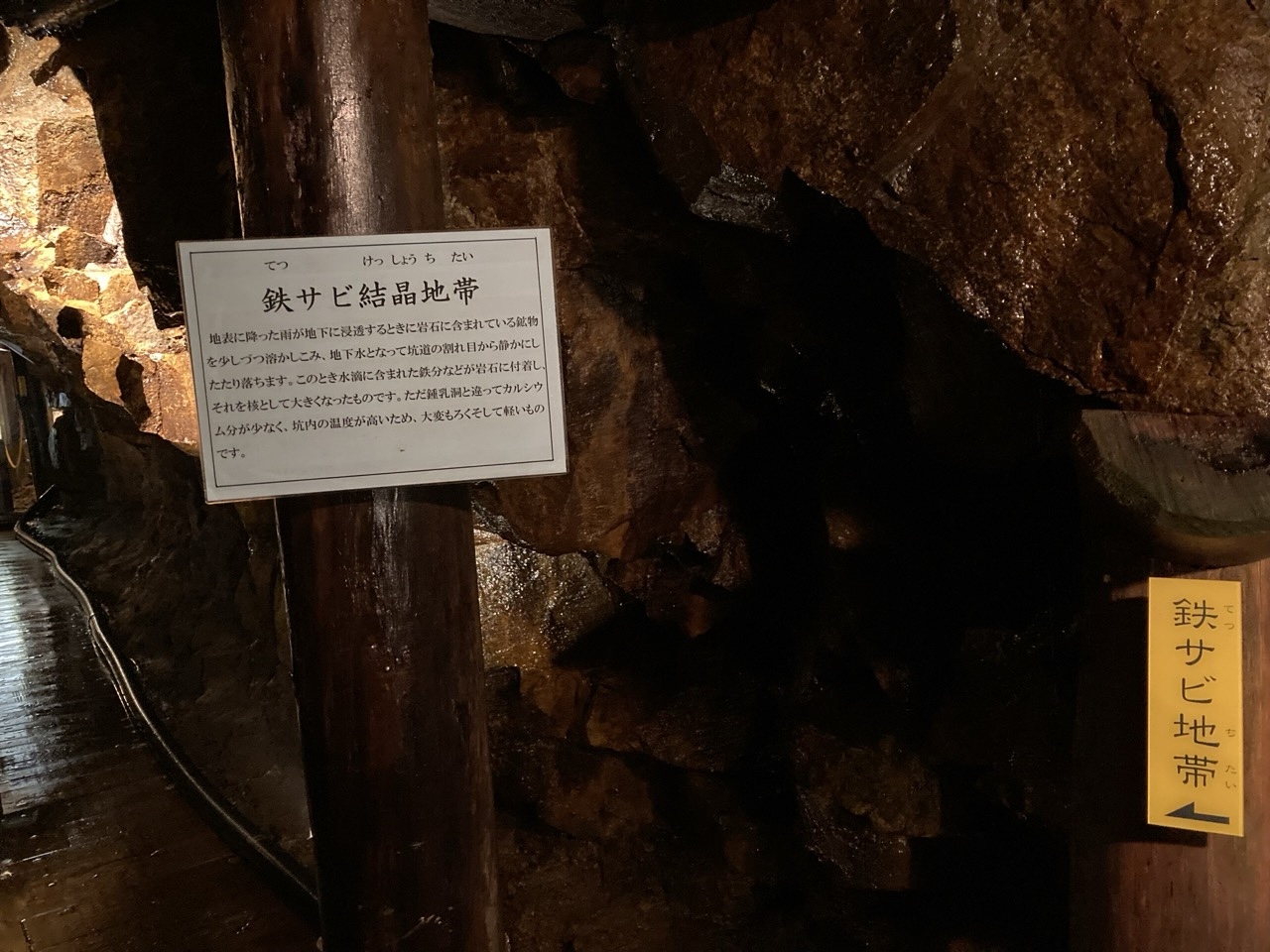

☆鉄サビ結晶地帯

雨が地下に染み入り、鉱物を溶かし込みながら坑道の割れ目を通って流れてきたもの。その中に含まれる鉄分などが岩肌について結晶化したのだそうです。

名前は「サビ」ですが、結晶はキラキラ輝いて美しい・・・。かなり脆くて軽いらしく、確かにとても繊細な印象を受けます。

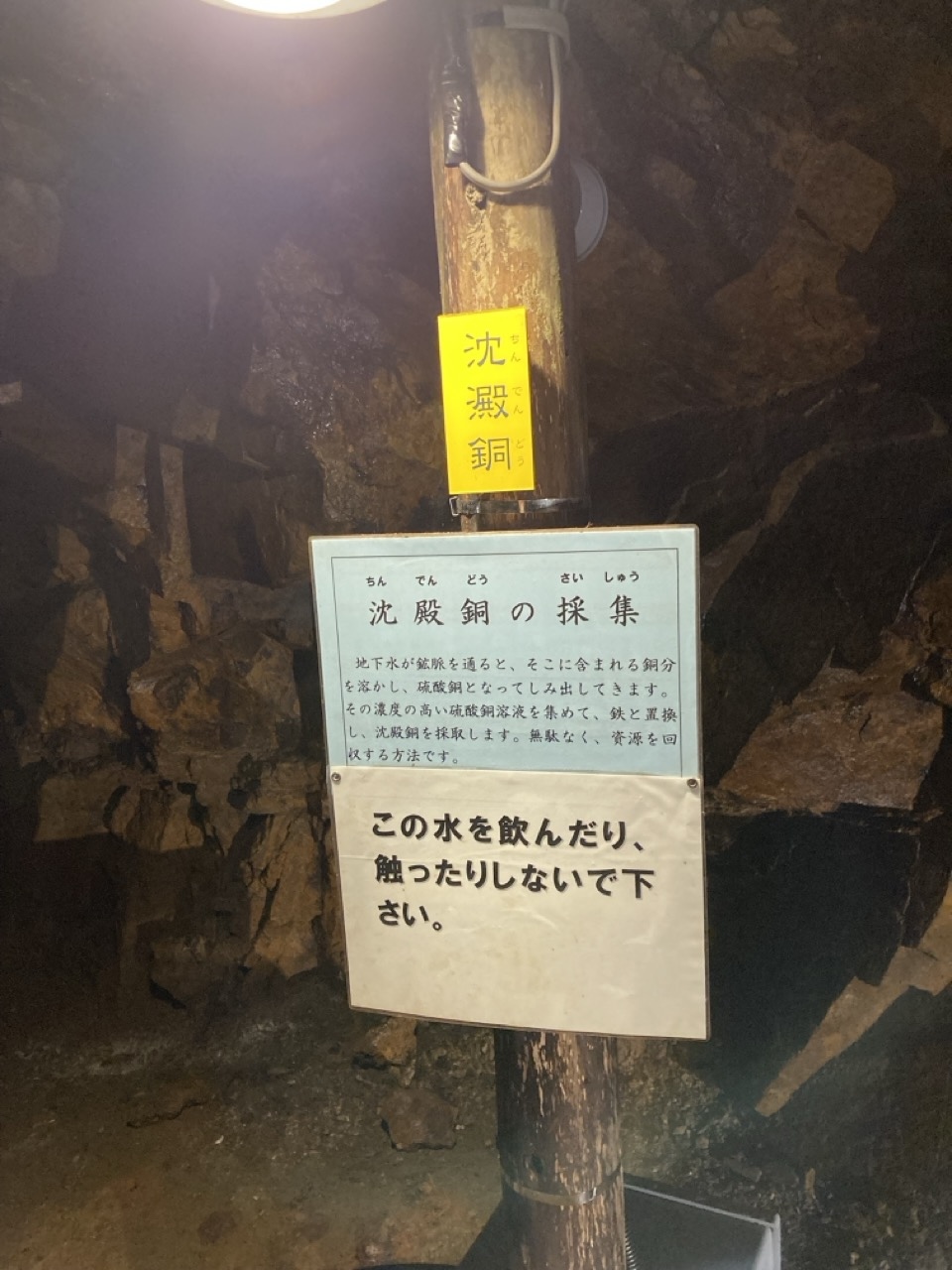

☆沈殿銅の採集

銅を溶かしながら鉱脈を通った地下水が硫酸銅となり、それを利用して沈殿銅を集めるというもの。限りある資源を無駄にしない工夫ですね。

《安全な坑道を確保するために・・・》

江戸時代のコーナーで発見。これは「木積留」とあります。崩落を防ぐための組み木・・・でしょうか?

こちらでは壁や柱、配線工事などをしているようです。

銅山での作業というと銅の採掘が真っ先に浮かんできますが、考えてみれば道が整備されていなければ安全に作業はできないんですよね。坑夫を守るための作業員がいた・・・如何に多くの人が携わっていたのか想像に難くないですね。

【銅(あかがね)資料館】

坑道の出口は資料館に直結しています!

映像コーナーや、

足尾銅山で採掘された銅以外の鉱物

坑夫の社宅があった頃の町のジオラマ

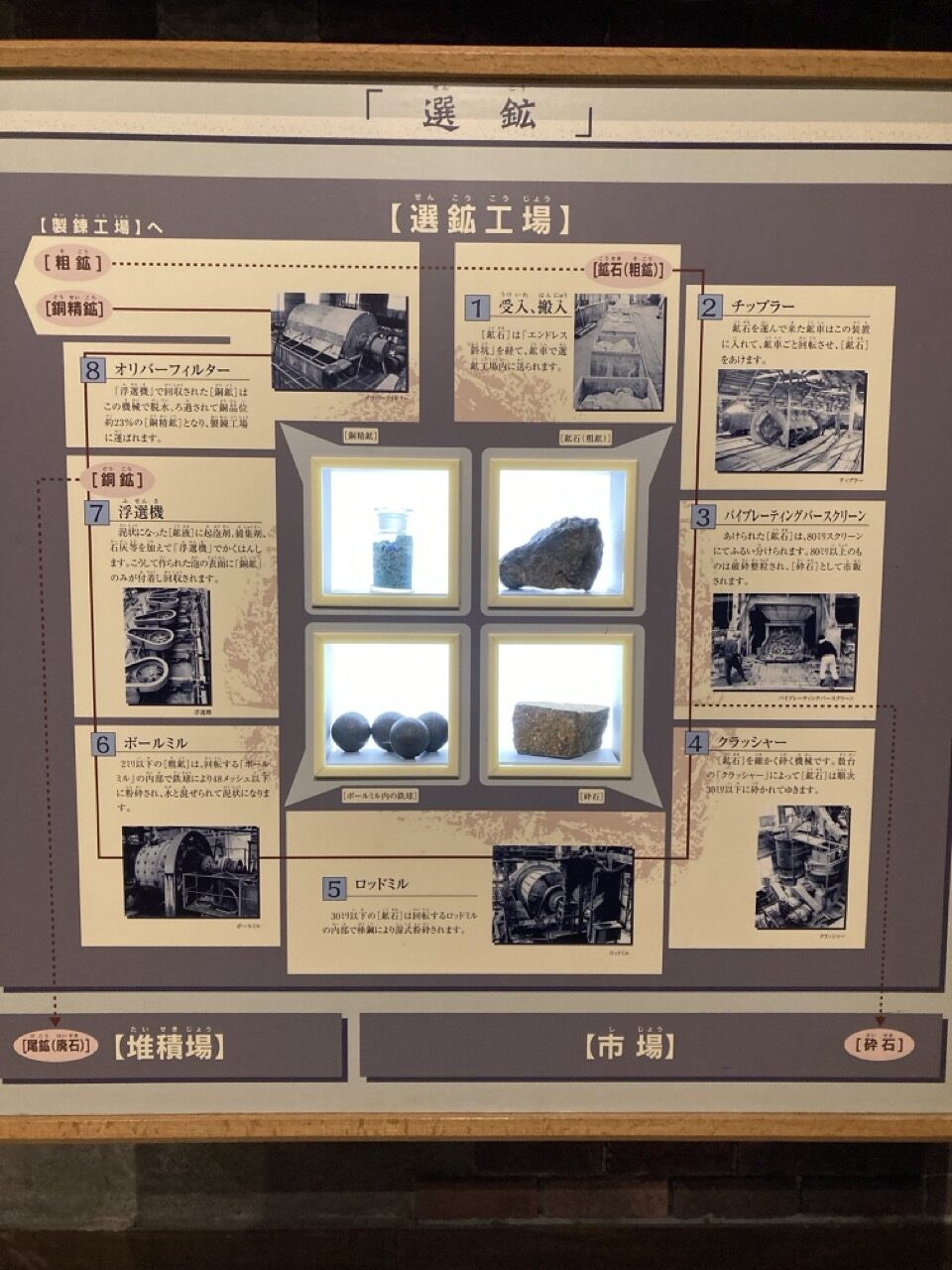

選鉱・製錬の過程

型に入れて作った銅インゴット(純度99.9%)

など、銅山産業時代の歴史や成果などが多数展示されていました。

【鋳銭座】

広場を挟んだ先にある資料室は「鋳銭(ちゅうせん)座」。ここでは銭にまつわるアレコレが特集されています♪

《枝銭》

銭を作るとき、鋳型から取り出して一つずつ切り離す前の状態を「枝銭」と呼びます(枝の部分が勿体ないような気もしますが・・・)

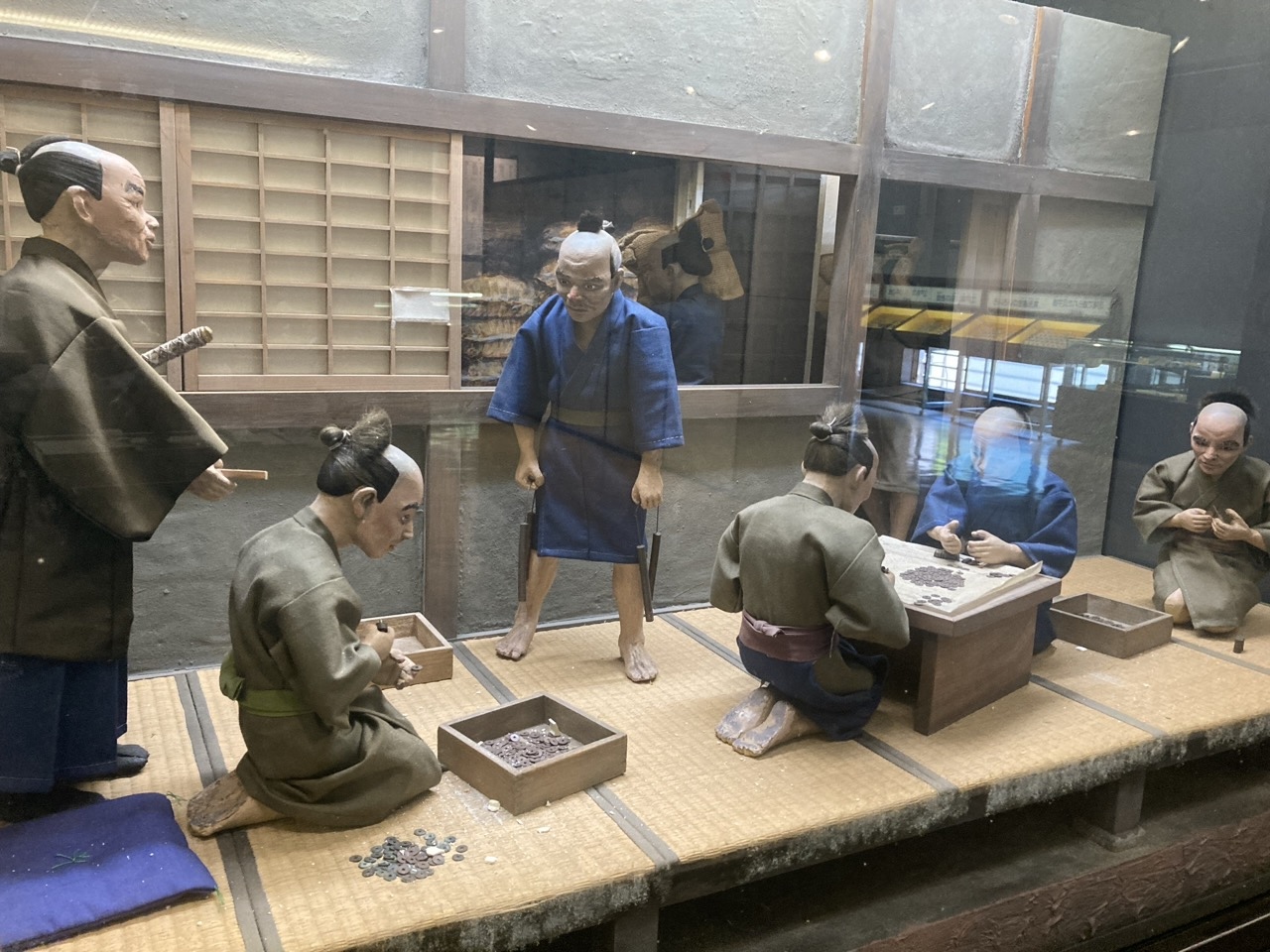

ここではそれを作る過程が人形とともに紹介されています!

切り離して

整えて、洗って

検品して、流通。

採掘もそうですが、江戸時代は銭作りもすべて手作業!一両の重みを感じますね。

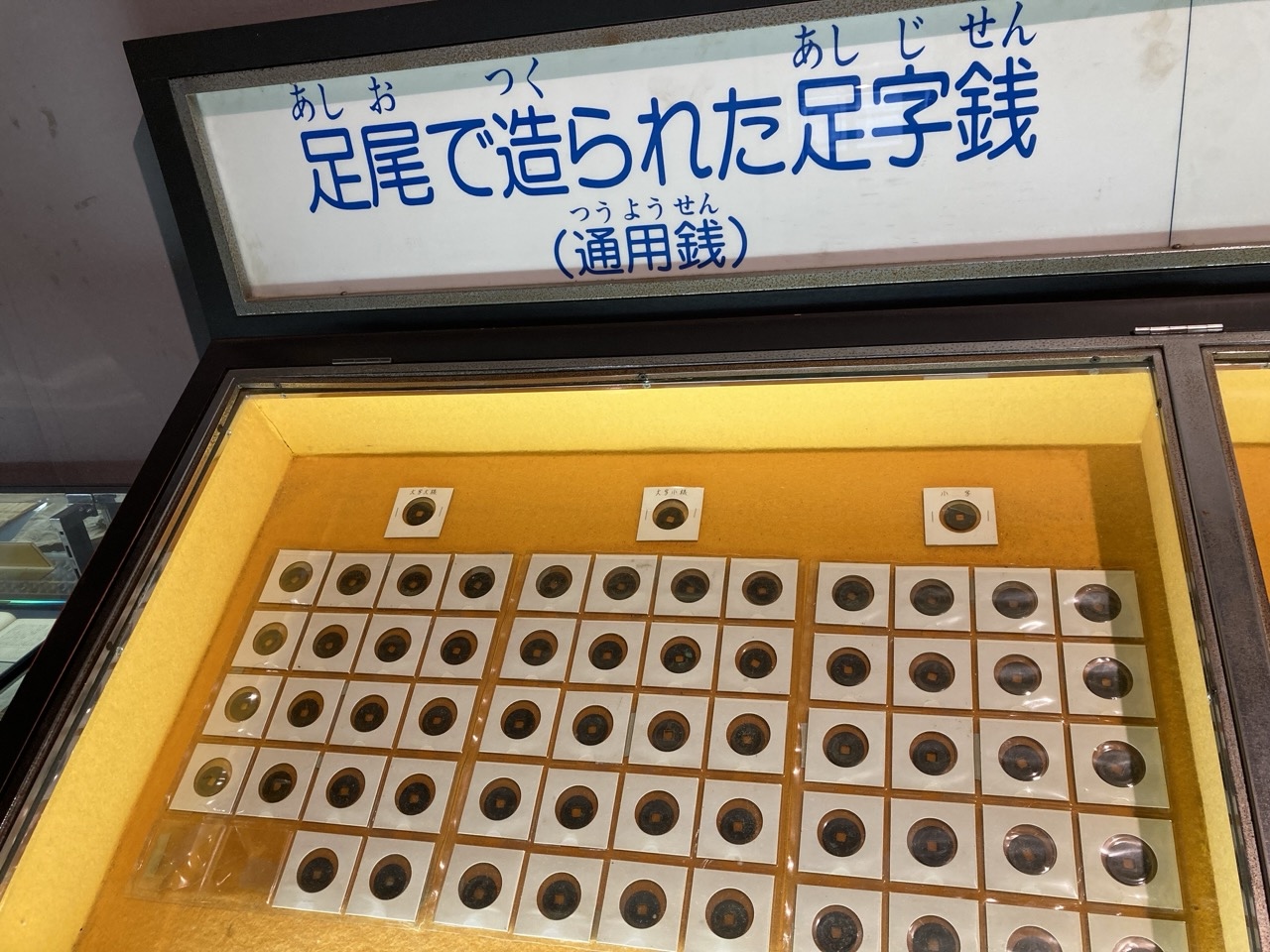

《足字銭》

足尾銅山では、銅の生産量低下により銅山師たちが困窮・・・そこで幕府に許可をとり、鋳造が始まります。このとき誕生した「足字銭」は、明治初期まで通用した銭です。

裏面に「足」の字があること、「寛永通宝」の「寛」の字が虎の尾の如くはねあがっているところなどが特徴的で、

鋳銭座の外壁には拡大像が飾られており、フォトスポットとなっています^^

【野外展示】

屋外には鑿岩機の音と振動が体験できるコーナーがあります。かなりの轟音なので、チャレンジする方は心構えを!

主要坑道で使用されたトロッコや

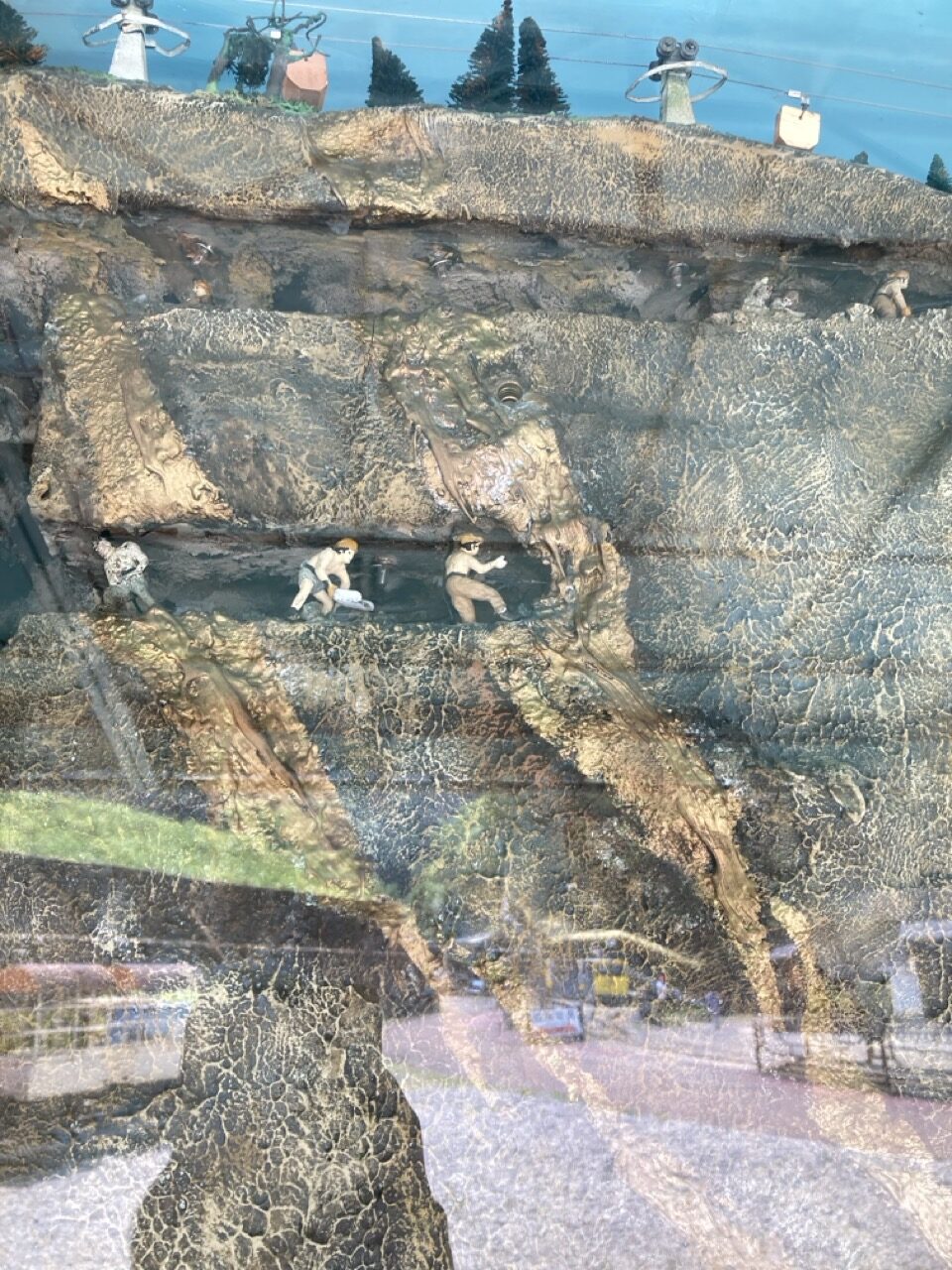

坑内の断面図もあり。ボタンを押すと坑道の中の人形が動き出し、中で行われている作業が丸わかりです♪

足尾銅山観光はトロッコにも乗れる

足尾銅山観光は、トロッコ乗車から始まります。(坑道150メートルまでは、トロッコで入坑)

乗り場では2人の坑夫がお出迎え☆

トロッコは15分間隔で運行(片道のみ)しています。

乗車すると左手に広がるのは豊かな緑と渓流。

ゆっくりと走り出します。

あ、足字銭発見!

おや!駅が見えてきましたね。

しかし、この駅はスルーして進みます!

(資料が展示してあるので、気になる人は銅山観光後にチェックしてください^^)

入り口が見えてきました!そろそろ入坑〜♪ワクワク♪

と思ったら

急にスピードアップ!ひょ〜〜〜〜〜〜〜〜〜!

風が冷た〜い!他のお客さんからも歓声が上がりました!

あっという間に到着。あぁ、びっくりした!

この先にまっすぐ進むと、冒頭で紹介した柵のある「1200キロ」の地点へ。

「足尾銅山 トロッコ」で検索するとサジェストで「怖い」と出てくるのですが、確かに暗闇に入った途端のスピードアップにはびっくりしました!

ただ、絶叫マシーンが苦手な私でも「ちょっとスリルがあって楽しい」くらいの感覚だったので、あまり心配はいらないかと思います^^

足尾銅山のお土産も買ってきました

足尾銅山のお土産コーナーは、「銅もありがとう、また銅ぞ」という小粋なダジャレの下を潜った先にあります♪

お菓子などの地元名物から銅製品、鉱石まで幅広いラインナップの中で、今回私が購入したものは2つ!

☆お花いきいき

イオン効果のある小さな銅板は、花瓶に入れるとお花を長持ちさせることができるそうです!

消臭・殺菌にも◎ということで、私は靴に入れています^^

☆鉛筆削り

銅で出来たレコード型の鉛筆削り!レトロで可愛いので買っちゃいました♪すごくリアルな造形で、本当に音楽が聞こえてきそうです。ちなみにレバーを回すと、ちゃんと円盤が回転します。

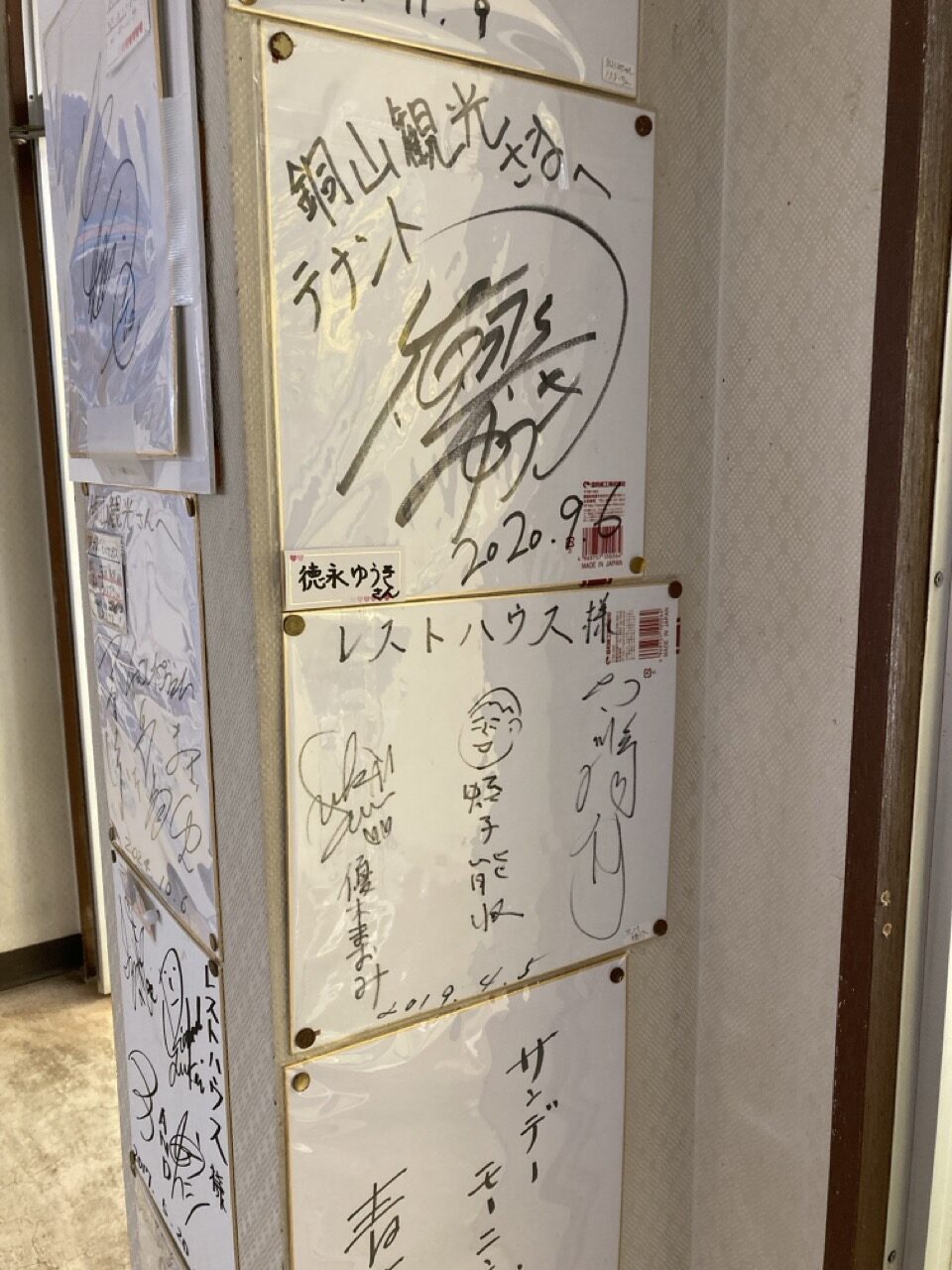

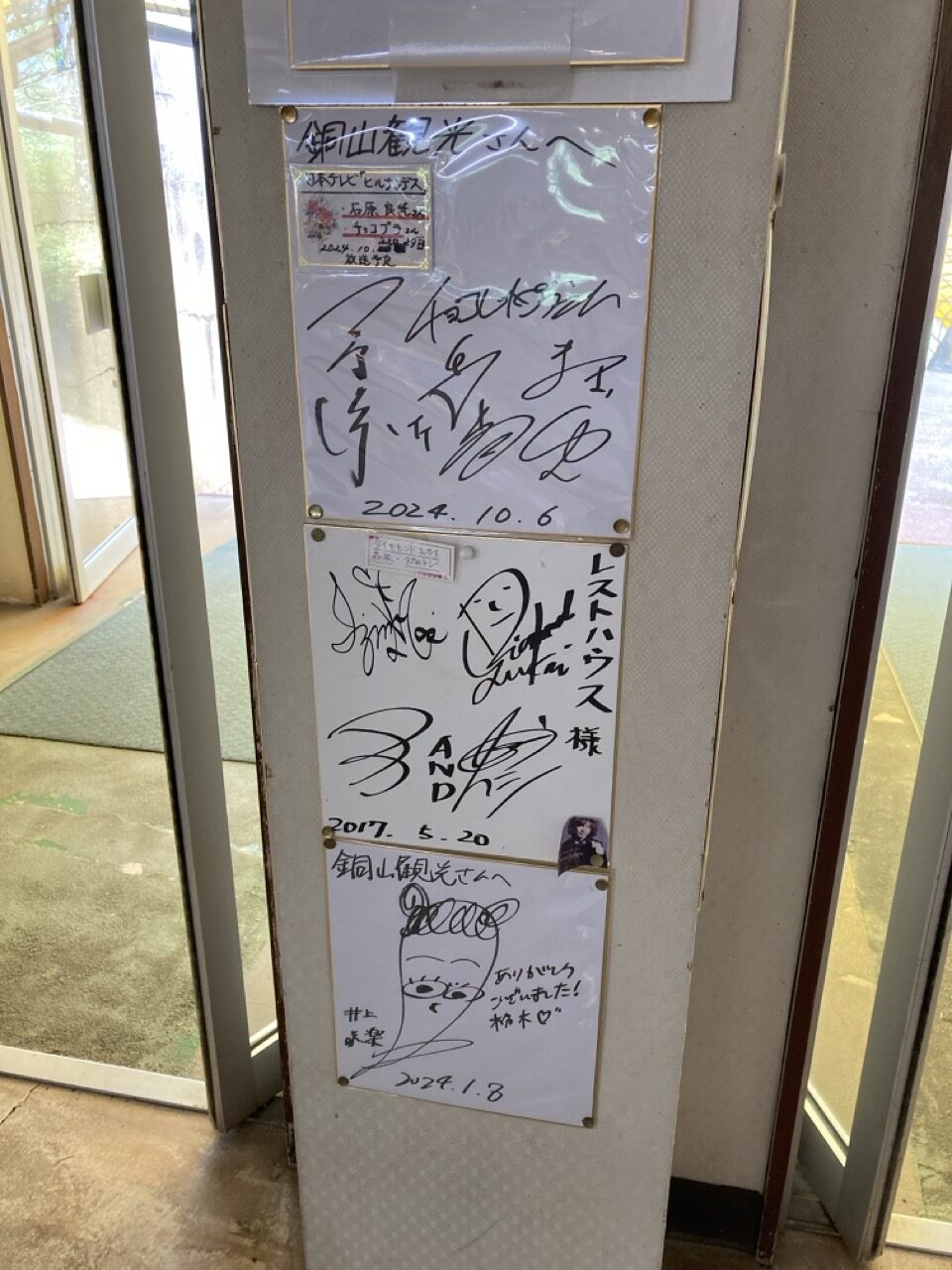

《サインもいっぱい》

蛭子能収、優木まおみ、徳永ゆうき、タカトシ、チョコプラ、石原良純、井上咲良・・・お土産屋さんにはサインがズラリ!有名人もたくさんここへ足を運んでいるようです。

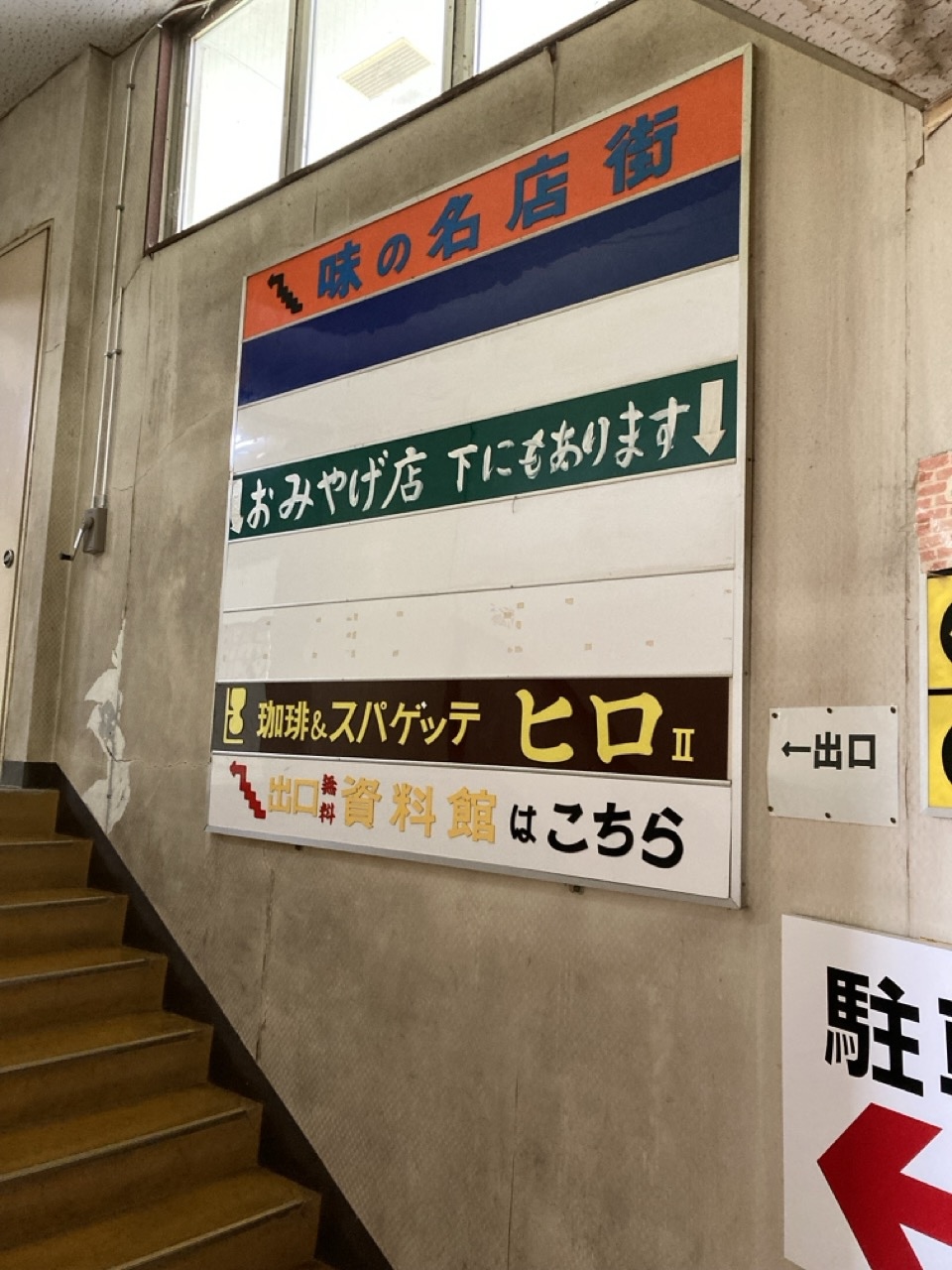

《かつてはレストランも》

お土産屋さんから2階出口へ上がるとき、レトロな看板を見つけました。お腹が空いていたので覗いてみましたが、現在(2025年)は営業していないようです。

まとめ

『足尾銅山』の観光レビューは以上になります。

日本の近代化と産業の発展に間違いなく貢献した足尾銅山。資源の枯渇や公害問題などを経て、現在足尾はすっかり静かな山となりましたが、ここにはその足跡が確かに残されていました。

もっともっとアピールして、より多くの人にその歴史を知ってもらいたい思いです。いつの日か足尾銅山が世界遺産に登録されることを願って、当記事を結びと致します。

ここまでご覧いただき、ありがとうございました!

p.s.坑道は涼しいので、夏は避暑にももってこいですよ♪